「砂利」と聞くと、駐車場に敷いてあるような砂利・線路の下に敷いてあるような砂利を思い浮かべるかもしれません。しかし、昔からある寺社仏閣を思い浮かべてもらうと分かるように、日本にはさまざまな砂利がありますので、どんな和風庭園にしたいかによって使い分けることができます。

大磯砂利

出典:http://blogs.yahoo.co.jp/

「大磯砂利」と検索するとアクアリウム用の砂利として出てきます。 江戸時代の書物に「大磯砂利」という言葉が登場していることから、古くから敷き砂利として使用されていたことがうかがえます。神奈川県の酒匂川(さかわがわ)河口から相模湾岸沿いに大磯海岸に運ばれたものです。大磯砂利が取れなくなった現在では、三重県の御浜砂利やフィリピン産の砂利が「新大磯砂利」として利用されています。

グレー系・緑系の砂利が混在している砂利で神社の敷き砂利として使用されている以外に、水槽の床材や石焼き芋の石としても知られています。

那智砂利

出典:https://tamajyari.com/

水に濡れると光沢のある黒になることで人気がある那智砂利。長い年月を経て自然の力によって丸みを帯びているのが特長です。以前は国内でも採石されていましたが、現在ではほとんどの那智砂利がインドネシア産となっています。

五色砂利

出典:http://www.kitakenzai.com/

数種類の異なる色が入っている砂利です。名前に「五色」と入っていますが、必ず5色入っているとは限りません。乾燥しているときははっきりしない色も、雨に濡れることでくっきりとした色が現れます。

白那智砂利

出典:http://blog.goo.ne.jp/

大理石の白玉砂利です。御浜海岸で取れていた天然の白那智砂利は入手することが難しくなっています。同種の白玉砂利より丸みがあり、汚れにくいといった特長があります。自然石ならではの味わい深い色合いなので、敷き詰めるだけで高級感ある和風庭園になります。

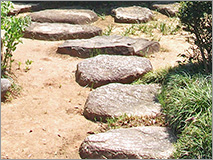

ゴロタ石

出典:http://www.modern-h.jp/

自然の石が川や海で流されることで角が取れ、球状や楕円状になった石のことを「玉石」といいますが、この玉石がさらにもまれたことで直系10cm程度の石になったものを「ゴロタ石」といいます。

伊勢ゴロタ石

出典:http://blog.livedoor.jp/

名前に「伊勢」と付いていますが、三重県菰野町周辺が産地の花崗岩石です。鉄分が多く酸化しているため、色はブラウン系をしています。用途としては、灯籠や水鉢といった大きな物から、砂利といった小さなものまでさまざまな用途に使用されますが、伊勢ゴロタ石といえばやはり「玉石」ではないでしょうか。

知名度が高い割には比較的リーズナブルです。使い方によっては自宅の庭が和風にも洋風にもなる石です。

甲州鞍馬ゴロタ石

(甲州ゴロタ石は、ヒット件数が少なかったので、こちらにしました)

独特の渋い錆色をしており、重厚で渋みのある玄人好みの砂利です。鉄分を含んでいるので、最初は白くても時間経過とともに錆色に変化してきますが、錆色になるまでに時間がかかってしまうので、あえて錆び付けして時間短縮することもあります。

通販で購入し自分で砂利を敷く場合、返品がきかない店舗もあります。サンプルを販売している店舗もありますので、気になる砂利があったらそちらを購入するか、ホームセンターなどで確認し、どんな感じの砂利なのか確認してから購入するようにしましょう。