最短20秒で一括見積依頼!

実績のある地元の優良業者を

ご紹介いたします。

archive

クローズ外構は、境界線を比較的高い塀や生垣、門などで囲み、外部からの視線をシャットアウトするエクステリアプランです。都市部の住宅や邸宅などに多いスタイルで、どっしりと重厚な印象を与えます。

外部からの視線が気にならないため、庭でバーベキューをする方や、じっくりガーデニングを楽しみたいという方にも人気。広いお庭のあるお宅にお奨めの外構です。

出典:http://www.keihangreen.com/

近隣の視線が気になる場合や、通行人の視線を避けたいという場合に、境界線に比較的高い塀や生垣を設けて、外部の視線をさえぎるのがクローズ外構です。

ブロック塀などで完全に視線をさえぎるものから、光や風を若干通すフェンスで周囲を囲む場合もあります。塀やフェンス、門扉、ガレージなど様々なエクステリア用品を駆使して、外構デザインそのものを楽しめるのも、クローズド外構の醍醐味と言えます。

オープン外構に比べると閉鎖的、排他的と思われがちなクローズド外構ですが、住まい手にとっては多くのメリットがあります。具体的に見て行きましょう。

外部の視線が届かないため、プライバシーが守られます。他人の視線を気にせずに庭で過ごせるため、バーベキューやガーデンパーティも満喫できます。洗濯物を庭で天日干しすることも可能。日中、リビングのレースカーテンを閉めて過ごす必要もなく、のびのびと暮らすことができるのも魅力です。

比較的高い塀やフェンスで囲まれているため、子供やペットが道路に飛び出す心配は殆どありません。また、セールスなどが敷地内に立ち入る事も阻止できます。但し、不審者は塀ぐらいは楽々と突破するので、必ずしも侵入をシャットアウトできるものではない事は覚えておきましょう。

エクステリア用品には様々なデザイン・素材・グレードの商品が揃っており、住まい手のセンスや個性を表現できる楽しさがあります。重厚な塀や門構えは、住まい手のステイタスの高さを感じさせます。

住まい手にとってのメリットが多いクローズド外構ですが、やはりいくつかの留意点があります。主なポイントを挙げてみましょう。

敷地の外周は意外と長いため、想像以上の資材が必要となります。しかも、視線をさえぎるにはある程度の高さで切れ目なく囲う必要があるため、コストがかさみがちです。また、生垣を採用した場合は、定期手に剪定をするなどの維持・メンテナンスの費用も発生します。耐用年数に応じた交換も必要になるため、10年・20年というスパンでコストを計算しておくことも大切です。

外部からの目が届かない分、一旦侵入したら安心して作業できるため、不審者のターゲットになりやすいと言われます。番犬や防犯カメラ、警備会社との契約などで、侵入を諦めさせる工夫を行う事が大切です。

塀や生垣を高くすることは、交流を拒絶しているとも取られかねないので、注意が必要です。

特に近隣住居の窓の前などをあからさまに塞いでしまうのはトラブルの元。樹木でさり気なく目隠しするなどの配慮も大切です。

敷地が狭い場合、ブロックなどで囲ってしまうと圧迫感が出てしまう場合があります。その場合はフェンスなど隙間の多いものを使うようにしましょう。通行人の視線の高さだけを目隠しできるデザインにするのも一つの方法です。

どんな外構にも、必ず一長一短はあります。どの外構スタイルを選ぶかは、ご家族の趣味やライフスタイル、価値観によって決まります。次のような方は、クローズド外構がお奨めです。

外部からの視線を気にせず、家の中でもお庭でも、のびのび自由に暮らしたいという方にお奨めです。ガーデニングやスポーツのトレーニング、趣味に集中したいという方などにピッタリな外構です。

ボールが隣家に飛び込んだ、落ち葉が隣家の敷地に入ったなど、隣家との間ではちょっとした問題が持ち上がりがち。そんな問題を防止するために、境界線をしっかり区切り隣家に迷惑を掛けない外構にするのも一つの方法です。

エクステリアデザインは非常に奥が深い世界のため、趣味として様々な外構を楽しむことができます。

クローズ外構は、やはり防犯やプライバシーが求められる地域に多いスタイルです。しかしそれは、排他的な外構というよりも家族の自由なライフスタイルを守る外構とも言えます。また、設計に当たっては近隣との交流を拒絶していると映らないような配慮を盛り込む事も、重要なポイントと言えます。

クローズ外構は、やはり防犯やプライバシーが求められる地域に多いスタイルです。しかしそれは、排他的な外構というよりも家族の自由なライフスタイルを守る外構とも言えます。

また、設計に当たっては近隣との交流を拒絶していると映らないような配慮を盛り込む事も、重要なポイントと言えます。

抜いても、抜いても生えて来るお庭の雑草。除草剤を使えば簡単なのは分かっていても、家族やペットへの影響、ご近所への配慮などから躊躇してしまうという方は案外多いものです。そこで、除草剤に頼ることなく雑草を減らす方法として、外構工事による雑草対策をまとめてみました。

工事により、根本的に雑草を生えなくする、あるいは生えにくくするもので、お庭のデザインや条件に合った方法を選ぶことがポイントとなってきます。

コンクリート舗装や石張りにすれば、雑草の悩みからはほぼ開放されます。しかし、どうしても費用がかさむため、もっと手軽な方法を組み合わせてコストを抑える視点も大切です。その方がお庭に変化と味わいが生まれます。いくつかご紹介しましょう。

防草シートは、その名の通り雑草を防ぐためのシートです。土の上に防草シートを敷き詰め、化粧砂利などで覆うのが一般的。雑草の芽はシートを突き破れないため、宿根性の雑草や地下茎で増える雑草にも有効です。

また、種が飛んできても防草シートの下にまで根を伸ばすことはできないため、簡単に除草できます。もちろん、水や空気は通す構造のため、樹木やお花などへの影響もありません。比較的簡単に施工でき、コストも抑えられるので広く利用されています。

但し、完全に雑草を防ぐことは不可能で、年月とともに効果が薄れる傾向にあることも理解しておきましょう。

人工芝は、天然芝のように水やりや施肥、草むしり、芝刈りなどの手間がかからないのが魅力。土の上に人工芝を敷いただけでは、隙間から雑草が生えてくるため、防草シートを敷いてから人工芝で仕上げると良いでしょう。

あるいは、コンクリートやアスファルトで地面を舗装してから人工芝で仕上げれば、雑草を根本からシャットアウトできます。地盤の処理をどのような方法で行うかで工事費は大きく増減します。

砂利を厚く敷くことでもある程度雑草を抑えることができます。土の上に厚い砂利の層(5~8cm)を作る事で、雑草の芽や根が伸びるのを阻止するのです。それでも、雑草の生命力は強いため、ある程度は生えて来ます。

防草シートと併用した方が、より効果的です。施工の際には砂利を押えるための縁石なども必要になります。また、数年で砂利の間に落ち葉や土が入り込み、効果が薄れて来る事も理解しておきましょう。

水を掛けただけでコンクリートのように固まる特殊な土。コンクリート舗装したようになるため、下から雑草が生えてくることも、飛んできた種が発芽する事もありません。土のような色合いなので、お庭のイメージを損なう事がないのも魅力です。

施工にあたっては5cm程度の基礎砂利が必要です。基礎砂利がないと水平が保てなくなりヒビ割れの恐れが生じます。DIYでの施工も不可能ではありませんが、非常に重いのと水平をとるのは難しいため施工会社に相談した方が賢明です

バークチップは、杉や檜、桜、ヒバなど自然木の「樹皮」を砕いたもので、様々な大きさのものがあります。バークチップを厚く敷き詰める事で、雑草の芽や根が伸びるのを抑える効果があります。

化粧砂利による防草と同じメカニズムですが、砂利よりも温もりを感じさせ、数年後には自然と土に還って行くのが特徴です。

また、バークチップでマルチングする事で、乾燥や温度変化を和らげる効果が生まれ、樹木やお花の生育にも良い環境を保つことができます。軽いため、DIYでも施工できます。

ウッドチップは、間伐材や端材、木造家屋の廃材など、「木材そのもの」を細かく粉砕したもの。バークチップ同様、厚く敷き詰める事で、雑草を防ぐ効果が期待できます。ウッドチップも、温もりを感じさせ、数年後には自然と土に還って行きます。

乾燥や温度変化を和らげる効果もあります。但し、バークチップ同様、土に還るという事は、年々防草効果が落ちて行く事でもあります。

雑草を防ぐと言うよりも、雑草の繁殖を抑え、除草を楽にするものと考えておきましょう。

「若い頃は苦にならなかった草むしりが、年齢とともに苦痛になってきた…」そんな声をよく耳にします。20年後、30年後も楽しくお庭と向き合うためには、やはり草むしりが極力少なくて済むよう、あらかじめ工夫しておくことが大切です。

雑草対策は、比較的簡単な工事で済みますが、体力が落ちてからではプロに頼まないと難しくなります。体力があるうちに、自分たちの手でチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

エクステリアひとつで、電気や水をグンと節約できます。地球という閉じられた環境の中、持続可能な暮らしを続けて行くためには、水やエネルギーという限りある資源を上手に使う知恵が必要になって来ています。

そこで注目されるのが、エクステリアによるエコライフです。降り注ぐ太陽の光や熱、雨、植物などを上手に活用する事で、快適に暮らしながらエネルギーや水を節約できます。しかも、簡単に実践出来て、手間もほとんどかからないのも魅力。一例を紹介しましょう。

エクステリアなら外観を意識しつつ、スペースを無駄なく利用することで太陽光発電、夏場の温度調整、雨水の活用等々、様々なエコに活用することができます。

ここでは、エクステリアでできるエコの種類をご紹介します。

ご自宅の環境に合った、エクステリアを見つけてみてください!

カーポートの屋根を使って発電すれば、電気を自給でき、それだけ化石燃料に頼らない暮らしが可能になります。余った電気は売電できるため、設置費用を継続的に回収できるのも魅力。

停電でも太陽光があれば発電できるため、災害時も安心です。屋根とソーラーパネルが一体になったものや、既存のカーポートに後付けできるものなど、様々な商品が揃っています。日当たりの良いカーポートなら、検討したい設備です。

出典:http://www.sunlife-ex.co.jp/

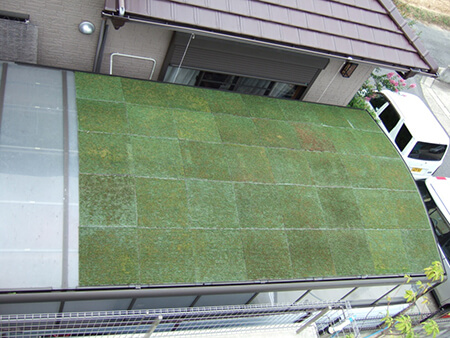

ヒートアイランド現象を抑えるには屋根の緑化が有効です。カーポートの屋根は勾配が緩い場合が多いので芝緑化に最適。芝生は天然の断熱材で、カーポートの下は夏場でも木陰以上の涼しさです。車内温度が抑えられるので、エアコンの使用も少なくて済みます。

また、カーポートの強度によっては柵で囲んで空中ガーデンとして活用する事もできます 。軽く、保水性の高い芝緑化システムも開発され、水やりなどの手間があまりかからない商品もあります。

駐車スペースは玄関の近くが多いため、夏場は玄関から暑い空気を室内に呼び込みがちです。そこで注目されているのが駐車スペースの緑化。芝が照り返しを抑え、雨水などを蓄えて、夏場の温度上昇を抑えます。コンクリートやアスファルトで舗装されている場合でも、舗装の上を簡単に芝緑化できるシステムも開発されています。

車や人に踏みつけられても枯れず、保水力が高いため水やりも少なくて済むという優れもの。施工時間が短く、費用がリーズナブルなのも魅力です。

雨水タンクは、雨水をタンクに溜めておき、ガーデニングや打ち水などに利用するシステムです。雨どいに取り付けるだけなのでDIYでも設置OK。

今まで捨てていた雨水を有効活用する事で水の節約になり、多くの家庭で設置すればゲリラ豪雨の際に一旦雨水を蓄え、洪水を防止する「ダム効果」も期待されています。このため、設置に当たっては補助金を支給する自治体も多く、一度問い合わせてみると良いでしょう。

出典:http://takata1483.cocolog-nifty.com/

夏場の日差しを和らげるために、南側や西側の窓の前にゴーヤなどを這わせるのが緑のカーテンです。日差しをカットしながら、葉の蒸散効果で涼しい風を室内に呼び込み、エアコンの使用を抑えます。

花や実の収穫も楽しめるため、お子様と一緒に楽しむご家庭が増えています。また、植物を植えたパネルを壁に設置し、壁面の温度上昇を抑えるのが壁面緑化パネルです。天然の断熱材として夏場の室温上昇を抑える効果があります。

オーニングは、窓の外に取り付けて日差しを遮る日除けです。カーテンやブラインドと違い、窓の外で日差しを遮るため、高い省エネ効果を発揮します。

デッキの上に設置すれば、少々の雨でも雨除けになり、バーベキューもOK。紫外線もカットできるため、女性やお子様にも安心です。冬には収納して、暖かな日差しを室内に取り込むこともできます。

ガーデンテラスは、庭に突き出したお部屋で、ガーデンルーム、サンルームなどとも言われます。ガラスなどで囲まれ、冬でもポカポカ。

ガーデンテラスで過ごしたり、暖まった空気を室内に引き込んだりすれば暖房費を節約できます。また、洗濯物もからりと乾くので、雨が続いても安心。乾燥機に頼らないのでさらなるエコにつながります。

省エネというと、電気を小まめに消したり、お風呂のお湯を洗濯に再利用したりと、なにかと「努力と忍耐」が要求されるもの。でも、エクステリアを工夫したエコライフは、特別な努力をしなくても省エネに貢献でき、しかも素敵で快適な暮らしを実現できます。

作ってしまえば、費用も手間もあまりかからないため、無理せずエコライフを満喫できるのも魅力です。エクステリアをプランニングするなら「エコ」という視点もぜひ加えてみてはいかがでしょうか。

公共施設や店舗では、段差をなくしてスロープを設けるなど、車いすでも安全に移動できるよう、バリアフリー対策が広く行われています。また、住宅内でも段差をなくすなど車いすで安全に移動できるバリアフリー住宅が増えています。

しかし、家の玄関から道路に出るまでのわずかな距離には段差が存在し、足腰の弱った高齢者の外出意欲を大きく阻害している現実があります。このような外構による障壁を解消し、安全に外出できる環境を整えるのがバリアフリー外構工事です。

多くの場合、玄関と道路の間には段差が存在し、何段かの階段が設けられているのが普通です。健常者には気が付かないほどのわずかな段差でも、車いすの方にとっては大きな障壁になります。

そこで、スロープを作って車いすでも安全に外出できるようにするのがバリアフリー外構工事の代表的な事例です。但し、スロープさえつければ、バリアフリーで誰しもが安全に外出できるとは限りません。車いすでも走行しやすいスロープの角度や幅、スロープの床素材など、バリアフリーを叶えるためにチェックするべきいくつかのポイントがあります。次の項目からバリアフリー外構を叶えるポイントを順に見て行きましょう。

まず、車いすでも安全に通行できる幅を確保する必要があります。スロープの幅は広いに越したことはありませんが、一般的な日本の住宅のアプローチ部分は狭いため、1mを目安に設計するのが通常です。また、車いすの脱輪を防ぐために、縁石を設置する事も大切なポイントとなります。

雨に濡れても滑らない素材を使う事も重要です。石材やタイルは、雨で濡れると滑りやすくなる場合があるため、安全性を考慮して濡れても滑らない床材を選ぶ必要があります。また、コンクリート仕上げであっても「刷毛びき」(箒などで跡を付けザラザラに仕上げる方法)などで滑りにくい仕上げにすることがポイントです。

※近年、デザイン性に優れ、滑りにくい床素材も開発されているため、スロープを検討する際は外構工事の施工会社にぜひ相談されることをお勧めします。

屋外のスロープは5%(1m進んで5センチの高低差)以内にすることが基本です。ちなみに屋内では8%以内が基準ですから、屋外はより緩やかにして安全性を確保することが求められます。

高低差が大きく、5%以内の傾斜角度に収まらない場合は、スペースがあればスロープに折り返しを作る、なければ角度をつけるなどの対策が求められる場合もありますが、介助者なしの車いす利用を想定すると5%以内に留めることが理想です。

足腰が弱った場合に備えて、アプローチや外階段などに手すりを付ける事も大切です。手すりで体を支えることで、安定した歩行や階段の昇り降りが可能になります。高齢者の場合、ちょっとした転倒が原因で寝たきりになる事も多いため、階段など体のバランスが不安定になる場所には手すりの設置が重要です。

工期が短く、比較的安価な費用で済みます。また、スロープにも、できるだけ手すりを設置しましょう。車いすでの転落を防止できるほか、スロープを使ったリハビリ(手すりにつかまりながらの歩行訓練)に利用される方もいます。

多くの場合、門扉もまた車いすでの利用を想定していません。車いすでも通れる間口を持ち、軽い力で簡単に開け閉めできる門扉への交換も、バリアフリー外構工事のひとつです。一般的な門扉はドアタイプが多く見られますが、車いすでドアタイプの門扉を開閉するのは容易ではありません。

引き戸タイプなら無理なく開閉できるため、車いすご利用の方にもお奨めです。

年齢とともに、体力が衰えて行く事は誰しも避けられません。いつまでも意欲的に外出を楽しめるかどうかは、外構のバリアフリー化にかかっていると言っても過言ではありません。

体力が衰えてからではなく、元気なうちにバリアフリー外構工事を済ませておくことが大切なポイントです。

ご自身の家を守る為にも不審者が入りにくく、発見しやすい外構工事が理想的です。その為には塀が高く、人目が届きにくい家は、不審者にとっては「一旦侵入したら発見されにくい家」のため、かえって危険。むしろ外から丸見えになっている家の方が不審者には入りづらいと言われます。このように不審者が嫌う「人目」「光」「音」を意識した外構にする事で、効果的な防犯対策が可能になります。そのポイントをまとめてみました。

出典:http://www.lixil-reform.net/

敷地と外部を隔てているのは門とフェンスです。防犯対策の高い門やフェンスを設置するだけで不審者は「この家は用心しているな」と警戒し、侵入を諦める効果が期待できます。狙われにくい家にするための門やフェンスの一例をご紹介します。

門を閉めれば自動的に施錠される門扉。施錠を忘れることがない上、不審者に防犯意識の高さを示すことができる事から、狙われにくくなります。またピッキングがしにくいシリンダー錠付きの門扉に交換するだけでも、防犯意識の高さを感じさせる効果があります。

留守かどうかを確認するために堂々とインターホンを鳴らす不審者がいます。応答がなければ留守だと判断するわけです。カメラ付きインターホンなら不審者の顔が映ってしまうため、不審者を諦めさせる効果があります。最近のものは画像が鮮明で、映る範囲が広く、録画機能も付いているなど、より防犯性能が上がっています。

最新のものと交換すればより抑止効果が高まります。性能にもよりますが1万円~5万円ぐらいで設置できます。

出典:http://stalefisher.jugem.jp/

不審者は人目を大変気にします。従って外から丸見えになるフェンスの方が不審者にとっては狙いにくい家になります。一旦侵入してしまえば、外から見えなくなってしまうような塀や生垣で囲われた家は、見通しの良いフェンスに交換した方が良いでしょう。

不審者が門やフェンスを突破しても、住居内に侵入する前に発見できれば犯罪を未然に防ぐことができます。第二の防衛線として庭と住宅まわりに防犯対策を施しておくことが大切です。

人が近づくと自動で点灯する人感センサー付きのライトを庭や勝手口などに設置しておくと有効です。不審者が侵入した事をいち早く察知でき、留守の場合でも不審者を威嚇して諦めさせる効果が期待できます。1台数千円で手に入るため、複数設置しておくと安心です。

歩くとジャリジャリという大きな音が出る砂利が市販されています。これを家の周りに敷き詰めておくと、不審者は歩くたびに大きな音が出るため諦めて退散します。軽いため女性や高齢者でも自分で撒く事ができます。

人目を気にする不審者は、暗がりや死角が大好きです。庭に死角になる場所があったら、ガーデンライトやセンサーライトを設置します。また、茂みがある場合は適度に剪定するか、伐採してしまう事も有効です。

ベランダやバルコニーは壁で囲まれている場合が多く、不審者にとっては格好の死角になります。ここに身を隠し、窓を破る作業を行うわけです。実際、1階のリビングに家族が居たのにも関わらず、2階のベランダから侵入されたという被害が頻発しています。屈んでしまえば外から見えなくなってしまうベランダやバルコニーは、見通しの良いものに交換した方が安心です。

出典:http://azumazouendoboku.com/

車庫やカーポートからの侵入を防ぐには、電動オーバードアの設置が有効です。跳ね上げ式の車庫用門扉で、閉じてしまえば外部からの侵入をシャットアウトします。電動式なら高齢者にも簡単に操作できます。費用は車庫のサイズにもよりますが、10万円~50万円程度で設置可能です。

犯罪に巻き込まれないようにするには、犯罪者が侵入を諦めるようにすることが一番です。つまり「この家は防犯意識が高いな。侵入しても二重、三重の対策が取られていそうだ」そう感じさせることで抑止効果を高めることが有効です。

家の周りから犯罪者が好む死角を無くし、さらに防犯砂利や防犯カメラなどを設置しておくなど、いくつもの防犯対策が取られている事を犯罪者にアピールすることが、犯罪を諦めさせることにつながります。

外構工事の仕上がりの良さを左右する工事店の選定。優良事業者を選ぶことで、丁寧な施工はもちろん、施工後の保証・アフターフォローを確保することができます。 当コンテンツでは、これから外構工事を検討される方に向けて、信頼できる外構工事店の選び方を4つの項目に分けてご紹介します。

![]()

![]() 「イングリッシュガーデンは得意だが、日本庭園は不得意」「玄関アプローチは高額だが、堀・フェンスなどは定価以下」など、業者によって性質が様々です。

「イングリッシュガーデンは得意だが、日本庭園は不得意」「玄関アプローチは高額だが、堀・フェンスなどは定価以下」など、業者によって性質が様々です。

| 工事内容 | 価格 | |

|---|---|---|

| A社(ハウスメーカー経由) | カーポート | 300,000円 |

| 駐車スペース | 250,000円 | |

| 門扉・門柱 | 300,000円 | |

| 玄関アプローチ | 400,000円 | |

| フェンス | 550,000円 | |

| 合計金額 | 1,800,000円 | |

| B社(直接依頼) | カーポート | 300,000円 |

| 駐車スペース | 200,000円 | |

| 門扉・門柱 | 200,000円 | |

| 玄関アプローチ | 300,000円 | |

| フェンス | 500,000円 | |

| 合計金額 | 1,500,000円 |

![]()

![]() 素材・諸費用の調整により、直接依頼のB社の方が「30万円」分お得になりました。

素材・諸費用の調整により、直接依頼のB社の方が「30万円」分お得になりました。

![]()

![]() 施工事例を確認し、理想的に合った工事が可能かしっかりと吟味しましょう。

施工事例を確認し、理想的に合った工事が可能かしっかりと吟味しましょう。

![]()

![]() 適正価格か知るために、複数業者に相談&見積もりをとることが大切です。

適正価格か知るために、複数業者に相談&見積もりをとることが大切です。

![]()

![]() どれか一つでも当てはまった場合、すぐに他の業者へ施工依頼を検討しましょう。

どれか一つでも当てはまった場合、すぐに他の業者へ施工依頼を検討しましょう。

![]()

![]() 前払いを要求された場合は、理由をしっかり確認すること。

また、通常は3回にわけて支払うことを伝えてみましょう。

前払いを要求された場合は、理由をしっかり確認すること。

また、通常は3回にわけて支払うことを伝えてみましょう。

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩

一級建築士登録 第367808号

設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。 その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。 東京理科大学理工学部建築学科 卒業

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号 https://kongumi.com/

外構工事期間中のトラブルは。主に、①外構工事業者とのトラブルと②近隣住民とのトラブルの2種類にわけられます。ここでは、よくあるトラブルの事例と、回避方法について3つの項目で紹介します。

・原因:粗悪な工事が行われたが、契約の範囲内 ・工事費用:25万円 ・工事内容:白い塗り壁の塀を作る

![]()

![]() 見積書提出の場で、簡単に値下げに応じる業者によくあるケースです。元来仕様を落とす際には業者の方からリスク説明がなされるものですが、明確な理解に至らないまま説明が完了してしまったり、交渉のニュアンスによって誤解を伴ったまま進行してしまうことがあります。疑問が出てきたり、印象が曖昧な場合は、少々しつこくても理解に至るまでの説明を業者に求めることも肝要です。

見積書提出の場で、簡単に値下げに応じる業者によくあるケースです。元来仕様を落とす際には業者の方からリスク説明がなされるものですが、明確な理解に至らないまま説明が完了してしまったり、交渉のニュアンスによって誤解を伴ったまま進行してしまうことがあります。疑問が出てきたり、印象が曖昧な場合は、少々しつこくても理解に至るまでの説明を業者に求めることも肝要です。

・原因:アフター保証の確認不足 ・工事費用:20万円 ・工事内容:門扉を設置

![]()

![]() 引き渡し後の保証・アフターフォローがあるかどうか、工事前に業者へ確認しましょう。

引き渡し後の保証・アフターフォローがあるかどうか、工事前に業者へ確認しましょう。

・原因:見積もりの確認不足 ・工事費用:見積もり 30万円/請求額 50万円 ・工事内容:外構リフォーム

![]()

![]() 提案がある度に、追加費用や工期の変更等の確認を忘れないようにしましょう。業者との信頼関係や内容の理解に少しでも不安があれば、追加見積書の提出等、書面提出を求めることが大切です。

提案がある度に、追加費用や工期の変更等の確認を忘れないようにしましょう。業者との信頼関係や内容の理解に少しでも不安があれば、追加見積書の提出等、書面提出を求めることが大切です。

・原因:業者の性質をよく理解していなかった ・工事費用:150万円 ・工事内容:新築外構一式

![]()

![]() 契約獲得だけに熱心な業者や、自社で施工部門を持たず外部に丸投げをする販売会社に多いケースです。業者の口コミ情報や近隣の評判などを下調べするのが効果的ですが、その他に、契約時に、工期内に完了しなかった場合の対応について適切な内容を契約に盛り込んだり、書面で確認するなどしておきましょう。

契約獲得だけに熱心な業者や、自社で施工部門を持たず外部に丸投げをする販売会社に多いケースです。業者の口コミ情報や近隣の評判などを下調べするのが効果的ですが、その他に、契約時に、工期内に完了しなかった場合の対応について適切な内容を契約に盛り込んだり、書面で確認するなどしておきましょう。

![]()

![]() トラブルを防ぐために、事前に近隣住民への挨拶をしっかりとしておきましょう。

トラブルを防ぐために、事前に近隣住民への挨拶をしっかりとしておきましょう。

![]()

![]() 業者による施工上の留意や自主的な対策が不可欠ですが、工事費用が過剰に増加しない範囲での対策には限界もあります。施主として、事前に同じ目線で粉塵飛散が発生する工事の時間帯を近隣住民に挨拶がてら伝えておき、洗濯物や家の中が汚れないように注意喚起を行いましょう。

業者による施工上の留意や自主的な対策が不可欠ですが、工事費用が過剰に増加しない範囲での対策には限界もあります。施主として、事前に同じ目線で粉塵飛散が発生する工事の時間帯を近隣住民に挨拶がてら伝えておき、洗濯物や家の中が汚れないように注意喚起を行いましょう。

![]()

![]() 近隣建物の外構や外壁などの状態を工事前後で撮影し、実施した工事に原因があるか否かを見極めることが可能な記録を残しておくことも有効です。

近隣建物の外構や外壁などの状態を工事前後で撮影し、実施した工事に原因があるか否かを見極めることが可能な記録を残しておくことも有効です。

・見積もり内容の詳細 ・保証、アフターフォローの有無&年数 ・工事保険への加入 ・毎日の現場の掃除状況 ・近隣への挨拶の仕方 ・職人さんの技量や経験年数 ・使用する素材のメリット&デメリット など

![]()

![]() 契約前に細かく質問をすることで、トラブル防止&疑問点の解消に繋がります。

契約前に細かく質問をすることで、トラブル防止&疑問点の解消に繋がります。

・施工する業者名 ・工事期間 ・工事時間 ・工事内容

![]()

![]() 工事業者だけでも十分ですが、依頼主がまず挨拶に回り「後日施工業者を伺わせます」と伝えておくとよいでしょう。

工事業者だけでも十分ですが、依頼主がまず挨拶に回り「後日施工業者を伺わせます」と伝えておくとよいでしょう。

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩

一級建築士登録 第367808号

設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。 その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。 東京理科大学理工学部建築学科 卒業

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号 https://kongumi.com/

外構工事を工事店に依頼する際に特に知っておきたいのが見積もり明細の項目です。優良な工事店探しは見積もり明細の比較に尽きると言っても過言ではありません。そのため、まずいくつかの外構工事会社に現地調査に来てもらい、工事内容と費用の見積もり書の作成をオーダーしたら、次は見積もりの比較です。 ここでは、外構工事の見積もり書の明細を比較する上で重要な各項目について、詳しく解説します。

出典:http://www.atlas-home.co.jp/

大型の重機を使う場合は、その重機を現場に運ぶための費用も発生します。自前で運搬できる体制を整えている業者は稀なので、多くが外注となり、費用が発生するのです。

出典:http://mitakekenchiku.seesaa.net/

門柱やアプローチの階段など、仕上がりの美しさが特に要求される部分の表面仕上げのための工事です。雨の日にコンクリートを仕上げてしまうと、表面がザラザラになったりコンクリートの質が低下したりします。 そこで、信頼できる施工会社は雨や雪の日など天気の悪い日を避けて表面仕上げを行います。このための費用をあらかじめ計上している会社なら、仕上がりに誇りと責任を持っていると見て良いでしょう。

出典:http://www.morizouen.co.jp/

鉄やアルミ、ステンレスなど、金属を加工して使う場合の工事です。フェンスや門扉以外でも金属の製品は多く、ポストや門柱、アイアン製の門扉やフェンス、表札なども、金属製の場合は金物工事に入っている場合があります。

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩

一級建築士登録 第367808号

設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。

その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。

東京理科大学理工学部建築学科 卒業

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所

一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号

https://kongumi.com/

家を新築するときや住宅リフォームの際、インテリアはもちろんのこと、建物の外観上の見た目やデザインを統一するためにはエクステリア(外構)工事も重要です。 自家用車を所有しているならカーポートやコンクリートを打設した駐車場を作ることは必須、さらに家をモダンかつおしゃれに見せたいなら家の形状や外壁の色に合わせた玄関アプローチのデザインもかかすことができません。また防犯対策をするならフェンスやブロック塀などで周りを囲むようなクローズ外構ではなく、閉鎖的すぎないセミオープン外構を検討するなど、こだわるポイントによって、最適な工事と費用は変化します。 このコラムでは、これから新築を検討、もしくは建築中の方、住宅のリフォームを検討されている方に向けて外構工事にかかる費用や相場の基礎知識を、4つの項目で徹底解説します。

新築外構一式の費用

| 工事内容 | 費用 |

|---|---|

| カーポート | 30万円 |

| 駐車スペース | 20万円 |

| 門扉・門柱 | 20万円 |

| 玄関アプローチ | 30万円 |

| フェンス | 50万円 |

合計:150万円

出典:http://www.ex-katayama.com/

マイカーを所有しているなら駐車スペースは必須です。土間コンクリート打ちのみだと20万円程度ですが、その上からカーポートを設置する場合やガレージを置く場合は、40万円~100万円程度かかります。

出典:http://www.takeuchi-aoi.co.jp/

リビングに隣接し、室内でありながら日光をふんだんに取り入れる事ができるガーデンルーム・サンルーム。一般的な部屋の増築に比べ費用は安く、40~50万円前後で設置可能です。

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩

一級建築士登録 第367808号

設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。 その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。 東京理科大学理工学部建築学科 卒業

株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号 https://kongumi.com/

外構工事の中には、自分で設置できるものがあります。DIYのほうが、工事業者に依頼するより費用を抑えることが可能です。

ここでは、特別な技術がなくても挑戦しやすいレンガ・ブロック設置、コンクリート工事、フェンス設置、土部分の整備の4つを例に、やり方や費用相場、注意点など、外構工事DIYの基礎知識を解説します。

7,000~14,000円/㎡程度

※使用するレンガの種類やメーカーによって費用は変動します。

※工事方法目地に使用するモルタル、基礎部分の砕石等の費用は含みません。

レンガ工事には主に、①埋める、②敷く、③積む、の3つの方法があります。それぞれの方法と工事の際のポイントを解説します。

花壇や樹木の周囲などの土留めとしてレンガを埋め、縁石にするDIYです。多少の凸凹があっても問題ないので、気軽チャレンジできます。土を掘ってレンガを並べ、埋め戻すのが基本です。

ポイントはレンガを並べる前に、土をよく締め固めること。地盤が柔らかいと、レンガが沈んできて縁石がガタガタになります。

玄関アプローチなどに、レンガを敷き詰めて小路を作ります。高難易度ではありますがDIYでも可能です。

ただし、わずか数ミリの段差でもつまずいてケガをする恐れがあるので、できるだけ平らに仕上げることがポイントです。

レンガを積んで花壇の囲いなどを作ります。最重要ポイントは、レンガ同士を水平に置くこと。です。地盤をしっかり固めて水平器などを使って水平な土台を作ります。その上にモルタルを乗せながらレンガを積んでいきます。

ポイントは、レンガを事前に水につけておくこと。こうしないとレンガに水分を吸われ、モルタルが上手く固まりません。

レンガは耐用年数が20~40年ととても丈夫なので、きちんと施工・設置すれば、かなり長く使うことができます。ただし、気温が低い地域においては、高吸水率のレンガでのDIYを行った場合、レンガが含む水分が凍る「凍結融解作用」という現象が生じ、最悪の場合割れてしまうこともあります。

寒い地域のお住いの場合は、レンガを購入する際に吸水率をきちんと確認するようにしましょう。不安な場合はDIYではなく外構リフォーム業者に依頼をするのが安心です。

6,000~10,000円/㎡程度

※使用するセメントの種類やメーカーによって費用は変動します。

※基礎として設置する場合の、上に設置するブロックやレンガ、フェンスの費用は含みません

コンクリートを使用する工事は主に、①レンガの目地などに使用、③フェンスの基礎などに使用、の2つです。それぞれの方法と工事の際のポイントを解説します。

まずはホームセンターで、「セメント」を購入します。セメントに砂を混ぜると「モルタル」になります。

モルタルは主に、レンガの目地やブロックの接着などに使用します。比較的手軽なため挑戦しやすいDIYです。基本的な配合割合はセメント1:砂3ですが、間違うと接着力や強度が不十分になることがありますので、正確に計量して混ぜるようにしましょう。

セメントと砂、砂利を混ぜて水で練ったもので、ブロック積みの基礎や建物の土台、カーポートの地盤など、強度が要求される部分で使われます。

モルタルでレンガの目地を作る作業は比較的簡単ですが、駐車スペースをコンクリート打ちにするなど、施工面積が広い大規模工事は高い技術が必要で、DIYで行うには難易度がとても高いです。

地震などの天災で壊れてけがをすることも考えられますので、不安な場合は無理せずエクステリア工事業者に依頼することをおすすめします。

5,000~20,000円/㎡程度

※使用するフェンスの素材やメーカーによって費用は変動します。

※基礎のコンクリートやレンガの費用は含みません。

コンクリートブロックを地面に固定する、または穴を掘って埋め込んで、フェンスを設置する基礎部分を作ります。この工程で基礎が不安定な状態だとフェンスが倒れやすくなりますので、きちんと設置するようにしましょう。

基礎部分にフェンスを差し込み、セメントやコンクリートで固めて固定します。強度が不安であれば、補助支柱を建てるなどして補強しましょう。

台風の直撃を受けても飛ばされないだけの耐久性が不可欠です。中でも基礎をどうするかがポイントで、フェンスの高さやデザイン(風の影響を受けやすい形状かどうか)によっても、基礎に求められる強度も変わってきます。

また、木材を購入して自作する場合は、できるだけ太く厚い材料を使い、必ず防腐処理された木材にすることがポイントです。材料を節約しても耐久性や安全性が低下するだけで、すぐにまた新しいフェンスに交換する必要に迫られます。

以上のように、フェンスをDIYで設置するには、DIY上級者でないと難しいです。無理せず、業者に依頼することをおすすめします。

1,000~5,000円/㎡程度

※使用する素材やメーカーによって費用は変動します。

工事方法

土部分の整備には主に、①芝生を敷く、②固まる土で舗装する、③防草シートを貼る、の3つの方法があります。それぞれの方法と工事の際のポイントを解説します。

庭の土部分を芝生を敷くことにより、見た目がよくなる、土埃が舞うのを抑える、雑草を生えにくくする、という効果が見込まれます。

ポイントは下地づくり。水はけを良くするために5㎝程度砂を入れ、その上に畑の土や培養土を2㎝敷いて芝を張ります。砂の下に防草シートを敷いておけば、さらに雑草を抑えることができます。芝生はマット状になって売られているので、これらを1~2㎝程度離して敷きこみ、目土を被せて行きます。最後にたっぷり水を上げれば完成です。

水を撒くとコンクリート固まる土は、小路などの舗装にもってこいです。しかし、ただ地面に撒けばいいというものではなく、必ず地面をならし、しっかりと固めてから施工するのがポイントです。これにより、ひび割れを防ぐことができます。

シートを庭の土部分に敷きつめることで、雑草の芽や根が伸びるのを抑え、草むしりがグンと楽になります。土を少し掘って防草シートを敷き詰め、化粧砂利などで押さえれば完成です。

ポイントは、シートを隙間なく敷き詰める事。少しでも隙間があれば、雑草はそこから生えて来ます。シート同士は10㎝以上重ねるようにして敷き詰め、ピンで細かくしましょう。

土部分の整備は難易度も低く、比較的簡単にDIYで施工できます。

注意点としては、お子さんやペットを遊ばせて芝生が傷んできたら、こまめに取り替えることをおすすめします。

ご紹介したように、土間コンクリート打ちやフェンス設置などは、DIYの中でも特に難易度が高いといえます。エクステリアの費用を抑えるためにDIYをしたのに、初心者では難しく、たとえ施工したとしてもすぐに壊れて、結局外構工事業者に修理を依頼して費用が余計かかってしまった…ということになりかねません。無理をせず、初めから外構工事業者に依頼することもぜひ検討してください。

紹介実績1,500件以上のエクステリアコネクトでは、施工経験豊富な業者をご紹介しています。見積書の取り寄せは【無料】ですので、まずはお気軽にお問合せください!

複数業者に相見積りで

失敗しない外構工事を!

最短20秒で一括見積依頼!

実績のある地元の優良業者を

ご紹介いたします。