最短20秒で一括見積依頼!

実績のある地元の優良業者を

ご紹介いたします。

archive

出典:http://item.rakuten.co.jp/arimas/9609139/

昨今、外構工事の「DIY」に注目が集まっています。

安い工事費、自分の手で一から作る達成感。

老若男女、大人子供、問わず人気があります。

そこで、DIYに必須の工具を特集したいと思います。

初回となる今回は、電動工具編!これを読んで、あなたもDIYerを目指してみませんか!?

電動工具といっても様々な種類があり、ウッドデッキ、レンガ敷き、塗装などなど

DIYを手助けするマストなアイテムになります。

工事内容に応じて工具を使いわけ適した工具を選びましょう。

電動工具は、外構工事全般に応用が効くので持っていて損はありません。

電源コードリール

出典:http://www.askul.co.jp/s/4006001-40060010049-2404001/

持ち運びやすいドラム式のものが望ましいです。

これがなければ、電気工具は始まらないと言っても過言ではありません。

インパクトドライバー&ドリルドライバー

出典:https://bdkshop.com/products/detail65.html

ネジを木材に固定するために、必要なのがインパクトドライバーとドリルドライバーです。

似たような名前のドライバーですが、用途が多少異なります。

双方とも主にネジ締め、穴あけを目的としています。ウッドデッキなどで主に使う工具ですね。

マルノコ

出典:http://item.rakuten.co.jp/iefan/makita-0183/

これもかなり使用頻度の高い工具です。木材をスパスパと切れる切断機です。

形は少し異なりますが「ジグソー」という工具もあり、マルノコよりも小周りの効く切断機で、円上に切断することができます。

ディスクグラインダー

出典:http://www.ground-plus.com/p/p-306/

多用途な工具で、刃を切り替えて使います。

材料を切ったり磨いたり錆を落として新品同様にします。

木材・レンガ・鉄・パイプと多岐にわたって使用できる工具です。

ランマー

出典:http://www.kensetsu-rush.com/fs/rush/c/machinery-rammer

敷いたレンガや地面の土を固める時に使用します。

足で固める事もできますが、かなりの重労働なので時間短縮したい方にオススメです。

攪拌機(かくはんき)

出典:http://item.rakuten.co.jp/jyupro/tl13/

種類や配分によりますが、塗り壁材はかなり重たいです。

手で混ぜていると日が暮れてしまいますので、撹拌機の出番です。

スピード調整もできるので、用途に合わせて使い分け、しっかりと混ぜ合わせましょう!

こだわりの庭園を作りたいけど、工具がない!工具は必要だけど、全部はそろえられない!

そんな時はレンタル工具に頼りましょう。

そもそも、プロの外構業者でもレンタルの工具を使用しているそうです。電動工具はただでさえ重量もあり、使える物を揃えるとなると結構な費用がかかります。

使用頻度低い工具はできるだけレンタルに切り替え、ポイントを絞って使う。これでこだわりの庭園は目と鼻の先です。

紹介した電動工具以外にも、小さなものから大きなものまで、多種多様な電動工具があります。

まだ、DIYを始めたばかりの方は使用頻度の高いものはできるだけ購入し、あまり使わない工具に関しては、レンタル工具に頼ってローコストに抑えましょう!

DIYでは対応できない工事は、無理をせず工事店に頼みます。いいアドバイスをもらって、よりよいDIYを目指してみませんか?

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

庭にスペースがあるから、家庭菜園を始めてみよう!と思っても、何から手をつけたらいいのか分からないという人は多いのではないでしょうか?

家庭菜園を始めるために必要な準備と、初心者でも簡単に育てられるオススメの野菜をご紹介します。

家庭菜園のスペースを作るのは、DIYでもできますし、エクステリア業者に依頼して作ってもらうこともできます。

畑を始めるにあたって、必要不可欠な作業は大きく2つです。

1.栽培スペースの確保と整地

まずは栽培スペースの確保です。

確保しようとしているスペース内に木が植わっていたり、石材などがある場合にはこれらを撤去する必要があります。

枠は、簡単に木枠で仕切るだけでも大丈夫ですが、傾斜がある場合には水の流れを防ぐためにもレンガを使うのがおすすめです。

2.土壌の改良

さらに必要になるのが、作物がしっかりと育つために最も重要な土づくりです。

30㎝ほどの深さから土をひっくり返し、石や、植物の根っこなどの異物が出てきたら取り除きましょう。

このように、下の部分から土をひっくり返して上に持ってくることを「天地返し」と言います。

長く野菜を作っていると、表面の土から栄養が不足してしまうことがあるので、冬の間など一時的に野菜を作らない時期にも必要になる作業です。

その後は、腐葉土や肥料などで栄養が豊富でふかふかの畑を整えていきましょう。

このとき、砂利が多すぎたり、土が硬すぎて自分で作業をするのが難しいときなどは、外構業者に土の入れ替えを頼むこともオススメです。

新築の場合には、始めに土の入れ替えを行っておいたほうが、後から困らずに済みそうです。

なんといっても一番のオススメはミニトマトです。

トマトは、荒れた土地でもよく育つという特徴があるので、あまり手を掛けなくても美味しく育ちます。

種から育てると苗になるまでの労力が必要なのですが、苗の状態からなら、初心者でも簡単に育てることができます。

次にオススメなのは、ピーマン・シシトウ・トウガラシです。

この3つは育て方がほとんど同じなので、育て方に気を遣わずに済みます。

また、アブラムシなどの害虫が嫌う独特の香りを発するため害虫被害に合いづらいというメリットにも期待できます。

そのほかでは、キュウリ、ナス、ズッキーニなどの夏野菜や、葉菜類ではホウレン草と小松菜が、一年中いつからでも栽培を始めることができるのでお勧めです。

ホウレン草や小松菜は、元気な株を残すために収穫まで3~4回ほどの間引きが必要ですが、間引いた葉っぱも炒め物やサラダにして美味しく食べられるので、収穫するまでの楽しみも多いです。

家庭菜園のスペースは、ガーデニングにも利用できてそのまま趣味にすることもできるので、実用的なエクステリアとしてもおすすめです。

また、植物が生き生きしていると、手入れが行き届いて管理がきちんとされているように見られるため、訪問者に好印象を与えられるだけでなく、泥棒に入りづらくさせる効果も期待できます。

家庭菜園は、慣れてしまえば趣味として楽しめると同時に、防犯対策にもなったり、食費も足しにもできてエクステリアの中でもお得感や満足度は高いものではないでしょうか。

ただし自分で0から畑を作っていくのは、時間や手間が必要であったり、土がそもそも菜園に向いていないものだと土を丸ごと入れ替える大幅な作業が増えることも。

思い切ってエクステリアの専門業者に依頼をすれば、菜園スペースの確保や土の入れ替えも一緒にお願いできますし、菜園用の水道増設や農機具を収納する場所を一緒に作っておくと、さらに菜園を楽しみやすくできます。

まずはお見積りを取ってみるのもよいのではないでしょうか?

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

木工家具、小屋、ウッドデッキに至るまで、材同士を接合するのに絶対に必要になるのがビスとクギです。

ビス・クギと言っても、様々な種類と用途があり、木材を使用した製品には必ず登場します。

今回は木工DIYの超基本、ビスとクギについて紹介します。

ビスはインパクトドライバーなどを使用して打ち込みます。らせん刃が付いているために、上下から引っ張られる力に強く、家具や家作りの下地などに適しています。

・タッピングビス

出典:http://www.monotaro.com/g/00268515/?t.q=%83%5E%83b%83s%83%93%83O%83r%83X

アルミ板や軟鉄板を木材に固定する際に使用するのが、このタッピングビスです。先端が錐状なので、下穴がなくても一発で打ち込むことが可能です。

・コーススレッド

出典:http://www.monotaro.com/g/00403033/?t.q=%83R%81%5B%83X%83X%83%8C%83b%83h

らせん刃が高く粗くつけられています。そのため、木材にガッチリと食いつき、接合部分を保持します。通常サイズのビスの約5倍、持続力があります。

・細軸コーススレッド

出典:http://www.monotaro.com/g/01258479/?t.q=%8D%D7%8E%B2%83R%81%5B%83X%83X%83%8C%83b%83h

細身のコーススレッドで、スリムビスやスレンダービスと呼ばれます。建具の取り付けなど、細かい接合を要する工事で活躍します。

クギは、様々な場面で活躍するオールラウンダーです。その特徴は、地震などの横方向の力に強く、クギの直径によって強度が変わります。

・丸クギ

出典:http://www.monotaro.com/p/0924/1784/

木工に使われる最もスタンダードなクギが、丸クギになります。用途によって14種類の長さがあり、19㎜~90㎜と長さが異なります。木材の厚さに対し、3~3.5倍の長さを使うのがベターです。

・連続笠クギ

出典:http://www.monotaro.com/p/0924/2387/

カーポート、軒屋根に使用する波板の山部分に打って固定します。連なっていますが、使用時にはバラします。波板に合わせて、カラーバリエーションが豊富なのが特徴です。

・コンクリートクギ

出典:http://www.monotaro.com/g/00244915/?t.q=%83R%83%93%83N%83%8A%81%5B%83g%83N%83M

ブロック塀やコンクリート面に対し、軽い板などを仮設するためのものです。下穴いらず、カナヅチで打つだけで固定できます。

・スクリュークギ

出典:http://www.monotaro.com/g/00144317/?t.q=%83X%83N%83%8A%83%85%81%5B%83N%83M

その名の通り、軸がスクリュー状になっているのが特徴です。接合力がありますが、途中で抜くことが出来ないので注意が必要です。接合を強化したい時に適しています。

ビスとクギはそれぞれの特徴があり、その特徴を踏まえて、適したものを選ぶ必要があります。

木工部を引っ張ると縦の力に強いビスが、一見固定されているように感じますが、台風や地震の時には横の力に強いクギが適しています。

どこに何を使うかで、外構DIYは大きく変わりますので、ぜひチャレンジしてみてください。

どうしたらいいのかわからない方は、一度工事店に相談してみましょう。

また、エクステリアコネクトではビスとクギ打ちのプロが全国に登録しているので、お気軽にお問い合わせください!

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

出典:http://www.wood.co.jp/deck/rf/index.html

オススメDIYの金具特集!ということで今回は、DIYであまり注目されない金具の特集です。

ウッドデッキ、フェンスなど、木材を使った外構工事に必ずと言っていいほど登場する金具。

普段はあまり目にしませんが、土台を支える重要なものなので、この機会に金具の用途について知りたいものです。

DIYには必ず作業台が必要になります。木材を切ったり、貼りつけたり、様々な用途で使用できます。

作業台がない時、すぐ用意できるものではありません。そんな時は、ソーホースブラケットがオススメです。

出典:http://tamagoya.ne.jp/diy/sawhorse/index.htm

2×4材を2枚差し込んでビスをはめるだけで、簡単に馬を作ることが出来ます。馬を2組作って板を乗せれば、簡易的な作業台の完成です。

外構工事のDIYでは、ウッドデッキがメインとなるのは間違いありません。

ウッドデッキの土台では、様々な金具を使用しています。ここではその一部をご紹介します。

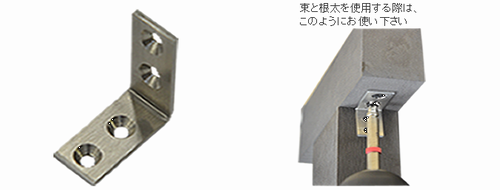

・アングル

出典:http://www.art-deco.jp/product/ewh-k35.html

ウッドデッキでは、束柱と根太を固定するための金具です。根太は床板を支えるものなので、しっかりと固定します。

・ダブルシェアハンガー

出典:http://karaagetankentai.com/2014/05/24/120030/

束柱のない箇所の根太を固定します。アングルと異なり、斜めにネジをいれこむので施工が少し難しいかもしれません。

・シンプソン金具

出典:http://www.yht.co.jp/yds14//001.asp?pf_id=81010000003

シンプソン金具は、アメリカで一番の金具メーカーです。2×4材の使用に特化した金具がメインで、DIYでも簡単に作業ができるので人気の金具です。

・つむ木90

出典:http://shop.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17103&item=10108241-001

ハード・ソフトウッドの両方で使用可能な、自由度の高い金具になっています。

フェンスの支柱として、ウッドデッキの支柱として支えます。スタイリッシュで無駄のないデザインも人気の秘訣です。

・真鍮製金物

出典:http://www.wood-decker.com/woodfence/hwbrshichu.htm

金属の悩みは錆ですが、真鍮製の金具であれば問題なく腐食を抑え、ウッドデッキを長く支えることが可能です。また、様々な場面で活躍する無駄のないデザインにも必見です。

ここで紹介した金具は一部になります。ウッドデッキだけでなくパーゴラやフェンスなど、様々なものに対応しており、何百種類のものがあります。

ウッド製品のDIYの強度が増す金具。今では、インターネットなどでも簡単に手に入りますので、是非使用してみましょう。

また、どうしても工事がうまくいかない、理想通りにいかない、そんな時は迷わず外構業者に相談しましょう。

エクステリアコネクトでは、全国に登録業者がいますので、お気軽に問い合わせてみてください!

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

オススメDIY用道具特集、塗装編!

塗装をする上で、マストなものから便利なものまで、塗装道具をご紹介します。奥深い塗装の世界、まずは道具から揃えてみませんか?

塗装といえば、ハケやペンキを連想しますよね。塗装においては、基本的にハケを使用して色を塗っていきます。中には拭き塗りといって、ウェスなどを使用し塗っていく方法もあります。

ハケには様々な種類があるので、何を塗装したいかを考えて、事前に下準備をしましょう。

ハケ(平バケ、スジカイバケ)

出典:http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4989999416084/

昔から使用されてきた基本的なものが平バケです。また、多くの塗装現場でみる斜めに取手のついたものがスジカイバケと言います。

平バケはハケ目を残さないようにするのに、技術を要するので、比較的使いやすいスジカイバケが一般的に使われます。木材から鉄材、ブロック塀など様々な場面で活躍します。

ローラーバケとバケット

ブロック塀やウッドデッキの床など、長く広い面の場合に重宝するのがローラーバケです。

ハケよりも均一に塗りやすく、効率よく塗装ができます。

50㎜程度のものから300㎜のものまで、様々なサイズ感があり、塗りやすさと用途によって使い分けることができます。専用のバケットとのセットで使います。

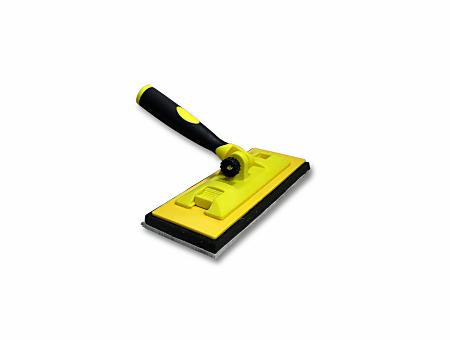

コテバケ

出典:https://joyfulhonda.jp/item/?id=122141

拭き塗りの要領で使用するのが、このコテバケです。

ローラーバケとウェスの中間のようなつくりで、塗りづらい入り込んだ部分でも簡単に塗装ができます。

滑りが良いので、木材の塗装などに適しています。仕上げに用いられることが多いのも特徴です。

スプレー缶

塗料をハケで塗るだけでなく、スプレーを用いて塗る方法もあります。

鉄材の塗装などはいちいちハケで塗るよりも、スプレーを吹き付けて効率よく塗装する方法もあります。

錆止め用に防水スプレーを塗ってから、着色スプレー(鉄に使用できるもの)を塗り、仕上げにアクリルラッカーなどをスプレーして錆を食い止めます。3種類のスプレーがあるといいかもしれません。

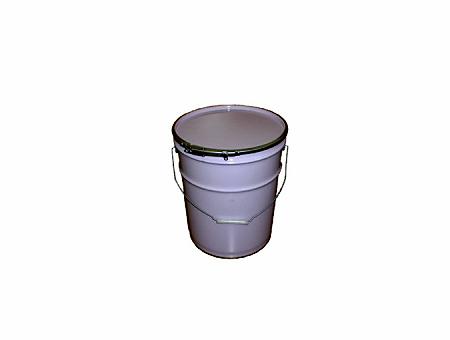

ペール缶

出典:http://store.shopping.yahoo.co.jp/youkiya/030101.html

塗料をわけて持ち歩きたい時に使用します。大缶で塗料を購入した場合、移し替えて必要な分だけを使用した方が効率がよく、こぼす心配もありません。

また、余分に水をいれておけば、休憩の時などにハケの乾燥を防ぎ、塗料を問題なく使用することができます。最低でも2個は必要でしょう。

服装と手袋

重要なのが服装です。塗装はほぼ100%塗料で汚れます。

キレイに塗装をしようとすればするほど、服や手、顔や髪にまで塗料がつくかもしれません。

そこで、必ず塗料のついてよい服装をきて、できれば手袋をすることをオススメします。

まず何を塗るのかを考えて、どんな道具を使用するかを考えます。塗装は、やってみると意外と難しいかもしれません。それでも、道具の特性を理解し、何度かやっていると自然とコツが掴めるものです。

塗装道具からしっかり準備して、楽しい塗装DIYをしましょう。

もし塗装で困ったことがあったら、近くの工事店やホームセンターなどに相談しましょう。

当社には全国に工事店の登録があり、お近くの工事店を案内できます。お気軽に問い合わせてみて下さい。

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

一見DIYが難しそうなレンガ花壇。実は、コツさえつかめば誰でも簡単に作れるのです。

今回は、レンガ花壇作りについてご紹介します。是非しっかりと準備して、世界に一つだけのレンガ花壇を作ってみてください!

まず、どこに花壇を作るかを考えます。花壇を作る場所を決めて、庭の大きさや家の雰囲気に合わせて花壇をイメージします。

イメージが固まったら、紙などに図面を起こしておくと便利です。また、レンガには種類が多数あります。どんなレンガを使うかで完成時のイメージが変わるので、ホームセンターなどでしっかりと吟味することをオススメします。

下準備が整ったら、花壇を作る場所にスコップやツルハシで目印の線を引きます。

線の外側に、レンガを積むための穴を掘っていきます。100㎜ほどの深さを掘ったら、砕石などの路盤材を30~50㎜見当で敷いていきます。路盤材はしっかりと突き固めておきます。

穴を掘っている間に、レンガを水の中に入れておきます。そうすることで、レンガの空気が抜けてモルタルとの接合力が高まります。

ただし、耐火レンガの場合は必要ありません。水の中に入れると、小さな気泡が無数に発生するので、気泡がなくなるまで待ちましょう。

レンガの準備が整ったら、路盤材の上にモルタルを敷きます。

モルタルとは、砂とセメントと水を混ぜあわせたものです。先ず、砂3:セメント1の割合で混ぜあわせ、水を加えて硬さを調整していきます。ちょうど良いものができたら、路盤材の上にモルタルを厚さ30~50㎜程度で敷き、幅をレンガの2倍程度もうけます。

水平器を使用しモルタル面の水平にします。傾きがある場合には、モルタルの増減で調整していきます。

均等にレンガを敷くために、まず水糸を張ります。次にモルタルに一段目のレンガを並べたら、目地と隙間をモルタルで埋めます。

目地・隙間が埋まったら、高さが均等になるようにモルタルを盛っていきます。素人では難しいので、型枠などを作っておくと便利です。

2段目以降のレンガは、水平糸で高さを意識しながらのせていきます。モルタルの表面はすぐに乾いていきます。2~3個のせたら次のモルタルをのせ、また次をのせ、といった具合にどんどんのせていきましょう。

レンガをのせたらハンマーで叩いて、高さを均等にして凹凸のないよう調整していきます。

2段目以降は同様の流れで、のせていきます。重ね終わったら、ワイヤーブラシや竹ブラシではみ出たモルタルを落としていきます。

モルタルは2~3日をかけて乾いていくので、使用して間もない段階では簡単に落とすことが出来ます。モルタルの付着したレンガは、白っぽくなりますが、乾くといい雰囲気が出てきます。それが嫌な人は、スポンジを水で濡らして拭き取ることで解決します。

レンガ花壇が、乾いたら完成です。肥料や培養土を混ぜて敷き詰めお好みの球根などを植えましょう!

コツさえ掴めば誰もが作れるレンガ花壇ですが、デメリットもあります。

レンガは1個約2.5kgと比較的重く、1回の工事で100個以上使うこともあるので、かなりの重労働です。そんな時は、友人や家族に頼んで、ボランティアを募りましょう。大きさにもよりますが、2~3人いれば数時間で工事は終わります。

また、一度作ると花壇の移動が困難になるので、事前の計画が非常に重要になります。いろんな参考サイトや文献をもとに、最高の場所をみつけましょう!

コツさえ掴めば誰もが作れるレンガ花壇ですが、デメリットもあります。

レンガは1個約2.5kgと比較的重く、1回の工事で100個以上使うこともあるので、かなりの重労働です。そんな時は、友人や家族に頼んで、ボランティアを募りましょう。大きさにもよりますが、2~3人いれば数時間で工事は終わります。

また、一度作ると花壇の移動が困難になるので、事前の計画が非常に重要になります。いろんな参考サイトや文献をもとに、最高の場所をみつけましょう!

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

リードをつけないで外で自由に走り回るワンちゃんは、とても解放的で楽しそうですよね。

公園や近所の土手、もしくはそういった専用の施設へ連れて行くという手段もありますが、近くにそういった施設がない、自宅のプライベートな空間でゆっくりペットと過ごしたい!と思う方も多いのではないでしょうか?

また、外で飼いたいけど、鎖で繋いでいるのはかわいそうなのでできるなら放し飼いにしてあげたい・・・と考える飼い主さんもいるでしょう。

そこで、自宅の庭に少し手を加えることで、お庭に放し飼いで自由に遊ばられるようにしてみてはいかがでしょうか?

そのための第一歩として、必要不可欠なアイテムの一つが、フェンスです。

リードなしで塀もなにもない状態だと、道路へ飛び出して事故に合ってしまう可能性があるのはもちろん、隣人や通りすがりの人に怪我を負わせてしまう危険性もあります。

フェンスを設置するということは、自分の大切なペットを守るためのものであり、近隣住民を守るためのものでもあるのです。

では実際、どのようなフェンスを選べばよいのでしょうか?

見た目の好みで決めるのもよいですが、ペットのためである場合にはそれだけではいけません。

大きくポイントとなるのは、

・乗り越えられない高さが十分にあるか

・隙間から飛び出してしまう心配がないか

の2点です。

目安としては、大型犬の場合は最低でも1.2m、小型犬は最低80㎝位の高さにしましょう。

しかし、身体能力が高いとそれでも軽々飛び越えてしまうこともあるので、自分の愛犬の普段の運動量や性格に合わせて決めるのがよいでしょう。

門扉をつける場合は、外開きだと犬が寄りかかって開いてしまうこともあるので、内開きにしておくのがおすすめです。

また、格子状のものや網目の細かいネットなど足を掛けやすいものは簡単に登られてしまう可能性があるので避けましょう。

基本的には、縦状にまっすぐになっているものが適しています。

上の画像のような、下側に隙間がないタイプのものは、目隠しにもなり簡単に登れる作りではないので、ペットガーデン向きかもしれません。

下が土の場合は、掘り返される可能性があるので、レンガやブロックなど頑丈なもので隙間を埋めてしまうなどの工夫も必要です。

フェンスで外に飛び出さないようにすること以外にも、いくつかの注意点があります。

・家庭菜園物や植物などの誤飲

犬が行ける範囲内にこういったものがあると、好き放題荒らされてしまう可能性があるのはもちろんのこと、誤って食べた植物が犬にとって毒性のあるものだったという危険性があります。

植物の周りは簡単に入れないよう柵で覆ったり、家庭菜園スペースとも塀やフェンスなどで明確な区切りをつけることをおすすめします。

・噴水や池などの水場には近づかせない

夏場は蚊の発生源になりやすいので感染症にかかる危険性があるほか、飲んでしまうのも不衛生なため、近づかないようにしてあげることが一番です。

・地面は土や芝生、ウッドチップなどクッション性のあるものに

コンクリートや砂利など硬い素材のものは、夏場は暑く冬は冷たくなるので、犬の足腰の負担にもなり、おすすめできません。

タイルやレンガも同様です。

上手に作り上げれば、犬は元気に走り回ることができてハッピー、そんな元気なペットの姿を見られて飼い主もハッピー!なペットガーデンですが、注意するべき点はたくさんあります。

自分の大切な家族であるペットを守るために、近隣住民の迷惑にならないように、自宅に最も適したペットガーデン作りをしましょう。

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

家を建てるとき、間取りやインテリアなど家の中に注目しがちです。しかし家の第一印象や使い勝手は外構やエクステリアに大きく左右されます。

今回は、家を建てる前に知っておきたい外構工事とエクステリアの基礎知識をわかりやすく解説します。

家は、所有する土地の上に建てられます。しかし、土地一杯に家が建てられることは少なく、多くの場合は建物とそれ以外の部分で構成されます。外構とは、家の建物以外の部分に設置するもの意味します。例えば、門まわりやアプローチ、塀やカーポートなどがあります。外構工事とは建物以外に必要な構造物をつくったり、工事したりすることをいい、庭や植栽も外構工事に含まれます。

エクステリアは、外構のように具体的な形やものを示す言葉ではなく、建物以外の屋外空間全体を意味しています。第一印象や家の雰囲気を決める「空間演出」にちかいイメージでしょう。

外構工事とエクステリアには、細かな意味の違いはありますが密接な関係があり、切り離して考えることはできません。

外構工事には、家の住み心地や使い勝手に影響するものがたくさんあります。

ここからは、家を建てる前に知っておきたい外構工事の種類とそれぞれの役割について詳しく解説します。

外構工事の中でも「家の顔」つまり第一印象となるものが「門まわり」です。家の玄関ではなく屋外に設置されている門をさします。門まわりは、門扉と門柱で構成され表札やポスト、照明やインターホンなどの付属品も必要です。最近は、宅配ポストを設置する家も増えています。

門まわりの役割は、物理的な役割と心理的な役割の2種類があります。物理的な役割は、家の敷地と道路の出入り口です。門を境にして敷地内と敷地外に分かれます。また、門を閉ざすことで不法侵入を防ぐ役割もあります。心理的な役割は、まさに家の第一印象です。木造の伝統ある門構えの家は「伝統ある家」「敷居が高い家」という第一印象を与えるかもしれません。

門まわりは、住民の個性や感性が一番わかる外構といえるでしょう。

塀やフェンスは、敷地を囲う「囲い」です。日本の家は欧米と比べて開放的なつくりが多かったため、敷地を囲う塀やフェンスは昔から必要不可欠なものでした。現在は、生垣やブロック塀、アルミフェンスなどのさまざまな材質やデザインがあります。

塀やフェンスにはさまざまな役割があります。一番大切な役割は敷地境界線です。敷地境界を明示するだけでなく、塀やフェンスで囲われることで「プライベートな空間」と認識することができます。また、不審者の侵入を防いだり、家を守ったりする役割もあります。近年は、台風や洪水などの自然災害が多発しています。雨風から家を守るために丈夫な塀やフェンスのニーズが高まっています。さらに家全体を囲むことで額縁のような役割もあります。全体のバランスを考えて設置された塀やフェンスは建物を引き立たせます。

アプローチとは、道路から家の建物までの道です。最近は、限られた敷地の中に家を建てることが多く、庭や駐車スペースをアプローチと併用することもあります。

アプローチの役割にも、物理的な役割と心理的な役割があります。物理的な役割は、道路から建物まで一定の距離をもつことです。一定の距離をもつことで、道路の音や家の中の音が互いに気にならない効果が期待できます。心理的な役割は、気持ちを切り替えです。玄関から道路まで続くアプローチを歩くことで「外出と帰宅」「オンとオフ」の気持ちの切り替えができます。

車を所有する場合は、駐車場が必要です。敷地内に駐車場を確保するために設置されるものが駐車スペースやカーポートです。

駐車スペースやカーポートは、車をもっている人には必要な設備です。しかし近年は、車離れや免許返納という言葉も耳にします。将来的に車を手放す可能性があるならば、外構ひとつひとつに注目するだけでなく、エクステリア全体として長期計画をしておくといいでしょう。例えば、カーポートではなくガレージにすれば車を手放したあとでも作業場や倉庫として活用することができます。

庭は、敷地内にある屋外の憩いの空間です。役割は、園芸や鑑賞を楽しみ「見る」ことです。また、空間をつなぐ役割もあります。テラスやデッキは、屋外の憩いの空間であることは庭と同じですが、役割が少し違います。テラスやデッキの役割は、「使う」です。テラスは、リビングのようなくつろぎ空間を屋外に設置したスペースです。そのため、ベンチやテーブルを設置することも多く、ある程度の面積が必要です。しかし、近年は庭やテラスを設置するくらい余裕ある敷地を確保することが難しくなっています。そこで注目されたものがデッキです。デッキは、床の材質からウッドデッキと呼ぶこともあります。デッキは、家の掃き出し窓に接しています。家の床と地続きで設置することもできるため、少しのスペースでも設置しやすいメリットがあります。とくに高齢化社会の現代は、段差なく移動ができるデッキが人気です。

庭やテラスを設置した場合にセットで考えたい外構が水景物です。水景物とは、池や噴水や滝などの水を使った水景施設をいいます。しばしば「池はDIYでつくる」という話を聞きます。しかし水景物は、水理計算や素材選びなど専門的な知識を必要とします。例えば、高低差がない敷地で滝をつくるときには、自然な水の流れをつくるために高低差を人為的につくる必要があります。また、池で魚を飼う場合は、浄化システムだけでなく、魚の数に応じた水量の確保や護岸の仕上げが必要になります。

専門的な知識と技術が必要な水景物ですが、水景物のメリットはとても大きいです。水の流れをみることで癒され、音を聞くことで安らぎを得られるでしょう。敷地がせまく池や滝が設置できないときには、壁泉やバードバス(鳥の水飲み場)もいいのではないでしょうか。

植栽は、敷地内に植えられる植物をいいます。植栽の役割も物理的な役割と心理的な役割の2種類があります。物理的な役割は、緑化や保水、防風防音や日当たりの調整です。ひとつの家に植えられる植物はわずかですが、地域単位で行うことで大きな効果が期待できます。植物には気温が高くなるほど水蒸気を出す蒸散作用があります。多くの植栽を取り入れることでより大きな効果を期待できるでしょう。

心理的な役割は「緑があるとホッとする」という癒しです。その家の象徴となるような木は「シンボルツリー」と呼ばれ、物理的にも心理的にも役割があるといわれています。

ただし、植栽する木を選ぶときには注意が必要です。風が強い場所ならば背が低い木や防風林に使われる木が向いています。オリーブやミモザは、美しい木ですがこまめな剪定や支え木を設置する必要があります。

外構は、見た目だけでなく土地の風土に合ったものを選ぶプロの目と知識も求められます。

外構工事は、空間全体のエクステリアとセットで考えると統一感がでます。エクステリアスタイルには、解放感別に3つの種類があります。

ここからは、外構工事をする前に知っておきたいエクステリアスタイルの種類と基礎知識をお話しします。

オープンスタイルとは、門まわりをオープンにしたスタイルです。塀やフェンスも設置せず、物理的な道路と敷地の境界線がないことも大きな特徴です。メリットは、解放感があり明るい雰囲気のエクステリアになることです。また、塀やフェンスそして門扉も必要ないことからコストも大幅におさえることができます。デメリットは、一歩間違えると殺風景になってしまうことです。また、物理的な境界線がないため通行人が立ち入ったり、車のUターンに使われたりする可能性もあります。失敗しないコツは、ただオープンにするのではなく、アプローチに工夫を凝らしたり、シンボルツリーを植えたりすることでオリジナリティを演出することです。センサー式の照明器具やポールを使うことで立ち入りやUターン利用を防ぐといいでしょう。

セミクローズスタイルとは、門扉と門柱はありますが塀やフェンスの高さが低く、目隠しされている箇所が少ないスタイルです。「解放感は欲しいけれどプライバシーも保護したい」という人に人気のスタイルです。メリットは、必要な箇所だけさりげなく目隠しができるため予算を効率的に使えることです。3種類のスタイルの中でも一番人気のあるスタイルです。デメリットは事前にしっかりとした計画が必要なことです。「どの部分をどの程度目隠しするのか」によって施工の方法や使う材料が変わります。失敗しないコツは、多くの実績とノウハウをもつ業者を選び、希望をしっかりと伝えることです。

クローズスタイルとは、敷地を塀やフェンスでしっかりと囲ったスタイルです。重厚な門まわりにすることでステイタスシンボルにもなります。メリットは、プライバシーがしっかりと保護できることです。塀やフェンスの内側は完全なプライベート空間になるため、小さな子どもやペットも自由に遊ばせることができます。ただし、侵入者が一歩敷地の中に入ってしまえば、外からの目はありません。「塀とフェンスがあるから大丈夫」と思わずに防犯対策も必要です。デメリットは、塀やフェンスの設置に費用と工期がかかることです。また、近隣の雰囲気と合わせた塀やフェンス、圧迫感や日当たりに影響を与えないものを選ぶ必要もあります。失敗しないコツは、やはり多くの実績とノウハウをもつ業者を選ぶことです。

外構工事で失敗しないために「これだけは知っておきたいこと」が3つあります。

新築で家を建てるとき、外構工事費用は建物本体とは別に費用がかかります。これを知らずにインテリアにすべてのお金を費やしてしまうと大変です。一般的に外構工事にかかる費用は、建物本体の約10%といわれています。つまり、3,000万円の家ならば外構工事に300万円の予算を組むと建物とバランスがとれたエクステリアになるでしょう。そして外構工事の予算300万円はさらに項目別に分かれます。とくに塀やフェンス、門まわりは価格帯が幅広いです。予算の振り分けをせずに場当たり的に外構工事をすすめてしまうと、予算が足りなくなってしまいます。

外構工事をするときには、最初に予算を決めて確保しておくことが大切です。

外構は家の顔であり、第一印象を決めます。そのため、つい外観だけを重視しがちです。しかし、外構は屋外に設置されるため耐久性や調和が求められます。例えば、植栽に地域の気候に合っていない植物や石を使えば、木は育たず石はひび割れるでしょう。また、ブロック塀は正しい施工をしなければ重大な事故につながります。

外構とエクステリアは、施工で終わらずに長期間のメンテナンスも含めて資材を選び、構造をチェックすることが大切です。

外構工事で失敗しないために一番大切で誰にでもできることが「信頼できる業者を選ぶこと」です。満足できるエクステリアに仕上げるためには、施工業者に任せるのではなく、自分の理想を伝える必要があります。そして、理想のエクステリアを実現するためには専門知識とノウハウが必要です。

外構工事の費用は、選ぶ資材や構造によって幅があります。「この見積りは相場と合っているのか」「もっといい方法はないのか」などさまざまな疑問や心配がでてくるでしょう。そんなときには、複数の業者を比べて自分が信頼できる業者を選ぶことが大切です。

外構工事のポイントは業者選びと言っても過言ではありません。外構とエクステリアは、1回完結ではなく、メンテナンスも必要です。その地域の気候や環境に詳しく、ノウハウと実績をもった業者を選びましょう。

「この業者となら長くつきあえる」と思える業者をみつけて、満足できる外構工事をしてみてはいかがでしょうか。

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

シンボルツリーには現状、専用のメーカーなどはありません。

ありとあらゆる樹木の中から何でも選べてしまうので、何も知らない状態では迷ってしまうのではないでしょうか。

このページでは、常緑樹と落葉樹にスポットを当て、その中でも代表的な種類を紹介します。

常緑樹は、一年中葉がついているため、冬場でも緑を楽しめるほか、落ち葉が少ないため、落ち葉の掃除の手間が省け、お隣さんへ落葉の心配も少なくなるといったメリットがあります。

また、一年を通して見た目が大きく変化しないので、景観が大きく変わることもないという安心感があります。

花や実をつけるタイプの種類を選べば、年間を通しての変化を楽しむこともできます。

一年中葉がついていることで周囲からの視線をさえぎってくれるため、目隠しにも活躍します。

ここでは、代表的な種類を3本ご紹介します。

1.シマトネリコ

樹高:5~15m、花:4~5月

出典:http://report.sutekinaoniwa.net/archives/1383

最近人気の種類です。

温度変化には敏感で環境によっては冬の寒さで葉が落ちてしまいますが、6月頃には芽吹いて前の状態に戻ります。

暑さや湿気には強く丈夫で、初心者でも育てやすいと言われています。

さわやかな雰囲気と、和洋どちらにも合わせやすい形と、お手入れのしやすさで人気を呼んでいます。

2.ソヨゴ

樹高:5~10m、花:6月頃

出典:http://www.hanacompany.jp/blog2/?p=167

軽やかな雰囲気の見た目のソヨゴも、シマトネリコに次いで人気の樹木です。

雄と雌の木があり、雌の木は雄の木が近くにないと実をつけず、雄の木はまったく実をつけません。

赤くかわいらしい実がつくのを楽しみたい方は、雌雄セットで植えましょう。

寒さには強いですが、乾燥に弱いので、半日陰に植えるのがおすすめ。

剪定をそれほどしなくても自然と樹形が整うため、管理が比較的簡単です。

3.オリーブ

樹高:5~7m、花:5~6月、実:10~11月

出典:http://miemarch.blog46.fc2.com/blog-category-17.html

オリーブも、比較的人気のある木です。

日当たりが良く、水はけのよい土が最適で乾燥に強いのが特徴。

平和を象徴する木としてもよく知られています。

地中海沿岸が原産地で、異国の雰囲気あふれる樹形のため、洋風の庭にはぴったりです。

霜や凍結に弱いため、冬に氷点下になる寒冷地ではあまり向いていません。

秋になると一斉に葉が落ちるのが落葉樹の特徴です。四季の移り変わりを感じられ、春~夏にかけて新緑や花を楽しめるほか、秋には紅葉が美しく彩ります。

家の近くに植えれば、夏は生い茂った葉が強い日差しを遮り、冬には葉が落ちるので十分な日光が差し込むといった、機能的な一面もあります。

反面、秋には落ち葉の掃除が必要になるので、その心構えや、近隣住宅に落ち葉が迷惑にならないかについても気に掛けたほうがよいかも知れません。

こちらも、代表的な種類を4本をご紹介します。

1.ヤマボウシ

樹高:3~5m、花:5~6月、実:9月

出典:http://www.sennennomidori.com/recommend_tree/

%EF%BD%92_sinnboru/yamabous.html

放っておいても樹形が自然と整う、落葉樹の中でも人気のある木です。

白い花が目一杯に咲いている姿も素晴らしいですが、こちらはうまく咲かない場合が多いので注意が必要。

年数を経れば花付きは良くなる場合があるので、気長に待ちましょう。

日当たりのよい場所を好みます。

2.イロハモミジ

樹高:5~10m、花:4~5月

出典:http://bambini-toyosato.seesaa.net/article/381367372.html?from_sp

紅葉が美しい木の中では代表的なものです。

11月から12月上旬にかけて、紅葉を楽しむことができます。

和風な庭にはもちろん、モダンな庭にすっきり植えるのも風情があります。

水はけと通気性がよく、日当たりのよい場所を好みます。

3.カツラ

樹高:3~15m、花:3~4月、実:10~11月

出典:http://47775606.at.webry.info/201107/article_6.html

カツラの魅力は、なんといってもかわいらしいハートの葉です。

丈夫なため半日陰でも育成でき、虫もつきづらいので育てやすい樹木です。

新緑の季節にはみずみずしい黄緑色になり、秋には黄色になります。

育てやすい分、大きくなりやすいため以前は公園など公共の場所に植えられることが多かったようですが、最近ではシンボルツリーとしても人気が出てきました。

4.ヒメシャラ

樹高:3~15m、花:6~7月

出典:http://blog.livedoor.jp/sikitei/archives/51482327.html

新緑、花、幹肌、紅葉どれをとっても美しい木です。

日当たりか半日陰を好み、寒さに強く、マイナス10°までは耐えます。

乾燥には弱いため根本に腐葉土やワラを敷いて乾燥を防ぐ必要がありますが、それ以外は手間がかからず比較的育てやすい種類です。

合わせて7本紹介してきましたが、このほかにもまだまだ種類があります。

見てきたように、常緑樹と落葉樹で違いがあるほか、日光を好むのか、日に当りすぎないほうがよいのか、寒さや暑さへの強さ、などでも違いがあります。

自分の庭に向いているものを総合的な面から考えて決めていくことが大切です。

困った際は、経験豊富な専門業者に相談してみることもおすすめします!

![]() 関連記事

関連記事

![]() おすすめ記事

おすすめ記事

庭やアプローチの雰囲気を良くする外構工事の一つとして、照明の設置があります。 夜における空間の演出や安全・防犯面でも効果が期待でき、取り付ける方が増えています。 この項目では照明を設置する際に知っておくべき基礎事項を紹介していきます。

出典:http://www.atlas-home.co.jp/

夜間の外構を印象的なものにしたい場合、照明がとても有効です。

外回りだけでなく、庭の植栽やデッキに照明を使う事でひと味もふた味も違う雰囲気になります。

玄関先にはブラケットライト、庭にはアッパーライト、特に印象付けたい箇所にはスポットライトなど、多様な照明プランニングにそれぞれ対応したライトが各メーカーから用意されています。

人の往来が一番多い玄関アプローチ。段差等があると夜間はどうしても危ないものです。照明を設置すれば障害物や段差を夜間でも認識でき、足下の安全が確保されます。フットライトやアッパーライトなどが有効です。

また、駐車スペースやデッキ、バルコニー等暗いと不便な場所にも設置すべきでしょう。

不審者は暗い場所を好みます。外構は塀や植栽、壁など夜間に暗がりとなってしまう箇所が多くあり、これらは防犯上極力減らすことをおすすめします。

表札や玄関扉を明るくする玄関灯がよく使われます。

前項で少しだけ触れましたが、一口に照明といっても様々な種類のものがあり、用途に合わせて使い分ける事ができます。いくつか紹介していきましょう。

出典:http://www.archiproducts.com/

円筒型や角筒形のボラードとよばれる車止めに似た形の庭園灯です。庭や家外の植栽などに使われることが多く、照明周りをふわりと照らします。

名の通り高い位置に設置する照明で、天井や壁を照らす間接照明です。

良くあるのは室内で使うスタンド型ですが、壁の上部に固定するタイプのものもあり外構照明として庭先などで役立ちます。

玄関先で使うものにはブラケットなどがあります。

玄関アプローチや庭のデッキなどに設置する、足下を照らす照明です。明るさ自体はそれほどありませんが、通り道の境界を分かり易くし夜間でも安全に歩行ができるようになります。照明の上を歩ける埋め込み型のものもあります。

特定の場所を照らす照明です。庭の樹木や池、玄関の表札、車庫の入り口など演出や安全面で幅広く使われます。

ライトといえばLEDと蛍光灯が選択肢として挙げられますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

一般に、LEDの消費電力は蛍光灯の1/2といわれています。使う電力が少ないため、当然電気代もLEDの方が安く済みます。

同じ電力を消費した時の明るさは蛍光灯の方が上です。広い範囲を明るく照らしたい場合は蛍光灯が有利でしょう。

蛍光灯の寿命が10000時間前後なのに対し、LEDは実に40000時間も保ちます。点灯時間が長い照明はLEDを使った方が管理の面で良いかもしれません。

夜間は点けっぱなしにする常夜灯以外は、電気代などを考えるとできるだけ必要な時間のみ点けるようにしたいものです。

きっかけによって自動でオン・オフを切り替える機能がいくつかあるので、設置場所によって使い分けると良いでしょう。

時間経過によるタイマー機能

あらかじめ設定した時間帯のみ照明を点灯させる事ができる機能です。誰も外出しない夜中などはスイッチを切っておきたい場合等におすすめです。

暗くなると点灯するセンサー機能

季節によって夜間の暗い時間は変わるため、上記のタイマー機能を1年間使用するとどうしてもズレが出てしまいます。そのため、夜間は常に点灯しておきたい防犯上の照明などは明るさセンサーを付けておくと良いでしょう。

人の動きによって点灯するセンサー機能

家族が帰ってきた時だけ点灯すれば良いという場合には、人の動きを感知する人感センサー付きの照明もあります。不審者等がきた場合も点灯するので、防犯上も効果があります。

以上、簡単に照明の外構工事を行う際に必要となる知識をご紹介いたしました。

大切になるのは、

1.なぜ照明をつけるのか、役割をはっきりさせる(演出、防犯、安全…)

2.その役割にそった適切な種類の照明器具を選ぶ

3.必要ならば自動でスイッチを切り替えるセンサーを付ける

の3点です。

最近ではニーズに合わせて色々な照明器具があるため、必ずイメージに合ったものが見つかるはずです。既にある住宅の照明プランを参考にするもよし、分からなければ業者に相談するのも良いでしょう。

もしも住宅のイメージを変えるため何かしらの外構工事を考えているならば、設置にかかる費用も維持管理費用も低価格で、効果もそれなりのものが期待できる照明をおすすめします。

複数業者に相見積りで

失敗しない外構工事を!

最短20秒で一括見積依頼!

実績のある地元の優良業者を

ご紹介いたします。